A l’occasion d’un voyage à Paris, le BonScoop a eu l’opportunité de visiter plusieurs lieux emblématiques de la capitale dont le Louvre et le centre Pompidou.

Après avoir visité le musée contribuant au rayonnement international de la France, le Louvre, avec ses expositions sublimes et son architecture qui à elle seule constitue une œuvre d’art, le BonScoop a eu le privilège de se rendre dans un bâtiment singulier à l’architecture étrange et complexe qui force l’interrogation : le centre Pompidou.

En effet, à l’occasion du centenaire du surréalisme, le centre Pompidou a organisé une exposition sous forme de labyrinthe aussi étrange que surprenante regroupant du 4 septembre 2024 au 13 janvier 2025 plusieurs centaines d’œuvres. Elle offre ainsi un large aperçu du travail des grands maitres de ce mouvement artistique comme Salvador Dali, René Magritte ou André Breton, auteur de la pièce maitresse de l’exposition : la version originale du Manifeste du surréalisme qui pose les bases de ce courant, tant en littérature que dans les arts plastiques.

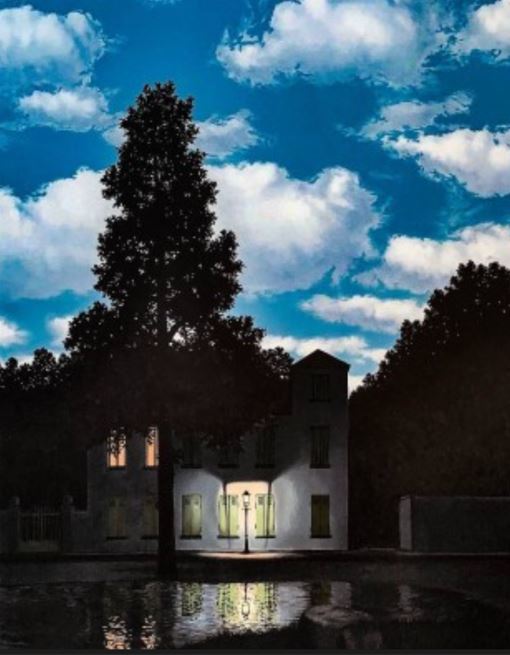

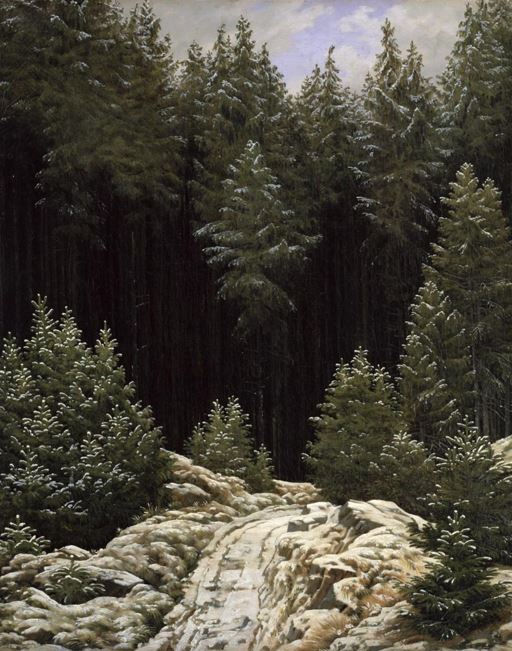

L’exposition était répartie en plusieurs salles qui exploraient chacune un thème clef du surréalisme. Et si certaines œuvres frappent par leur réalisme et leur beauté, telles que Early snow de Caspar David Friedrich ou encore L’empire des lumières de René Magritte, d’autres interrogent le spectateur.

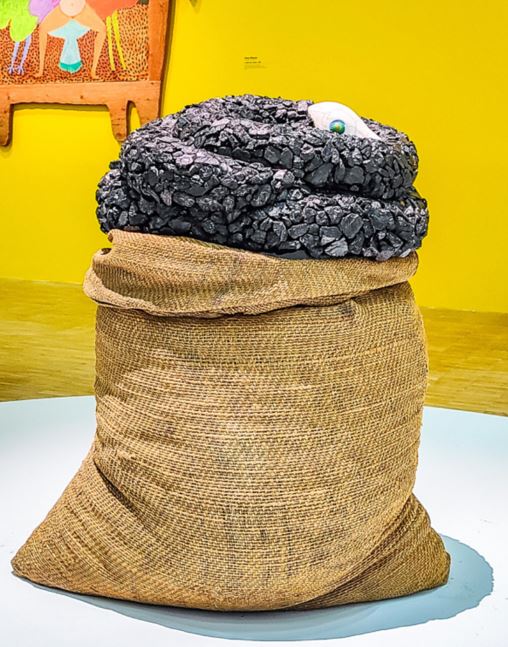

Car après avoir visité le Louvre, certaines œuvres peuvent apparaitre troublantes. C’est ce qui transparait lors de la découverte d’un sac en toile de jute, façon sac à patates, posé sur le sol,

ou encore de quelques statues alambiquées dont le spectateur cherche désespérément la signification. Or cette quête n’est nullement facilitée par le titre de l’œuvre qui semble traduire une difficulté de l’auteur à interpréter son propre travail. C’est ainsi que s’accumulent inlassablement les « Sans Titres », rappelant la pièce de théâtre satirique Art de Yasmina Reza de 1994.

Je me balade ainsi une heure durant dans cette exposition dans laquelle je n’arrive toujours pas à trouver de sens, passant de-ci de-là d’une photographie d’artiste faisant la grimace les yeux fermés face à l’objectif à une peinture étrange défiant toute possibilité d’interprétation, quand soudain, en passant d’une pièce à l’autre, se dresse devant moi le « clou de l’exposition » : « L’érotisme et le surréalisme ».

On est alors face aux excès de ce mouvement. Quelques pas pour contourner une statue étrange qui ne frappe guère l’attention et on arrive dans une pièce remplie de meubles vitrés, à l’intérieur desquels sont exposées les dérives de « l ’art » si l’on peut encore appeler cela de l’art. Le mot « pornographie » serait en effet plus adéquat. Se déroule sous les yeux des contemplateurs ébahis toute une panoplie de statues vulgaires et obscènes représentant par exemple des femmes nues, jambes grandes ouvertes. Sont également présentés tout un tas de dessins étranges qui auraient plutôt trouvé leur place dans le Kama Sutra. Et enfin, toute une armada de photographies pornographiques de phallus, de vagins, parfois l’un pénétrant l’autre, bien entendu, tout cela capturé en plan serré, le plus net possible.

Le corps humain a toujours été perçu comme une œuvre d’art et en particulier celui de la femme, et tout cela, à juste titre. Cependant, la manière de le représenter a pu grandement se dégrader et a laissé place, après les statues sublimes défiant presque les lois de la physique présentes durant l’Antiquité, à des photographies vulgaires et dégoutantes au XXe s.

Mais alors, quelles sont les limites de l’art ? En a-t-il ? Et si le surréalisme, mettant en scène le rapport sexuel, est perçu comme « art », la pornographie l’est-elle également ?

L’art, comme tout domaine et courant de pensée, possède des dérives. Certaines sont plus graves que d’autres. Ce que j’appelle ici « dérives » peuvent être en partie comprises et expliquées par le rôle important des théories freudiennes dans le surréalisme. Cependant, jusqu’où l’être humain est-il prêt à aller pour susciter une réaction voire choquer ? Jusqu’où est-il prêt à aller au nom de l’art ? Serait-il prêt à tuer ? Serait-il prêt à mettre en scène des actes inhumains ? C’est la question qu’explore Frank Thilliez dans son thriller Labyrinthes, où il expose sous forme d’enquête, les dérives les plus sombres et les plus insoupçonnées de l’art qui ont conduit l’homme à passer du rang d’humain à celui de monstre.

L’art fait appel à la subjectivité du spectateur. Il créé des émotions positives chez certains et négatives chez d’autres. Car comme le remarquait Oscar Wilde : « La beauté est dans les yeux de celui qui regarde ». L’art suscite le débat et c’est là son but premier.

Cependant, force est de constater que la frontière entre l’art et le mauvais gout est parfois assez mince. En effet, il serait fâcheux que le prétexte de l’expression artistique ne finisse par mettre à mal l’éthique.

Luca Grandjean